実録・小千谷高校野球部物語

100周年記念誌

『つきせぬ思い若き日の』からわが小千谷高校野球部の創部は明治40年、1907年とあります。日本に野球が伝来したのは明治5年、1872年といわれていますから、野球熱は意外と早く小千谷まで伝播してきたといえます。当時の状況といえば、明治38年(1905)に早稲田大学チームが初めてアメリカ遠征を行ない、あらゆる野球技術を学んで帰ってきています。一方、慶応大学チームは明治40年(1907)、初めて外国チーム、ハワイセントルイスを招き、招待試合を行っています。

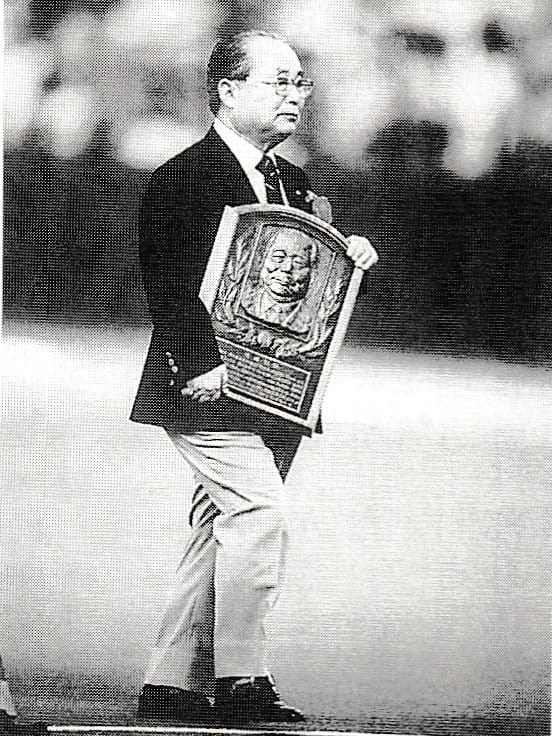

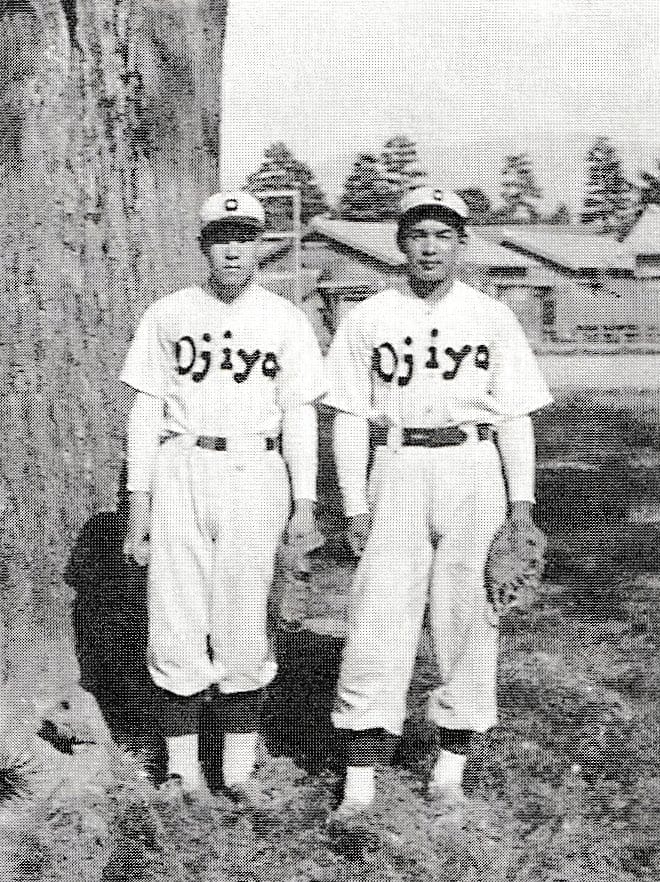

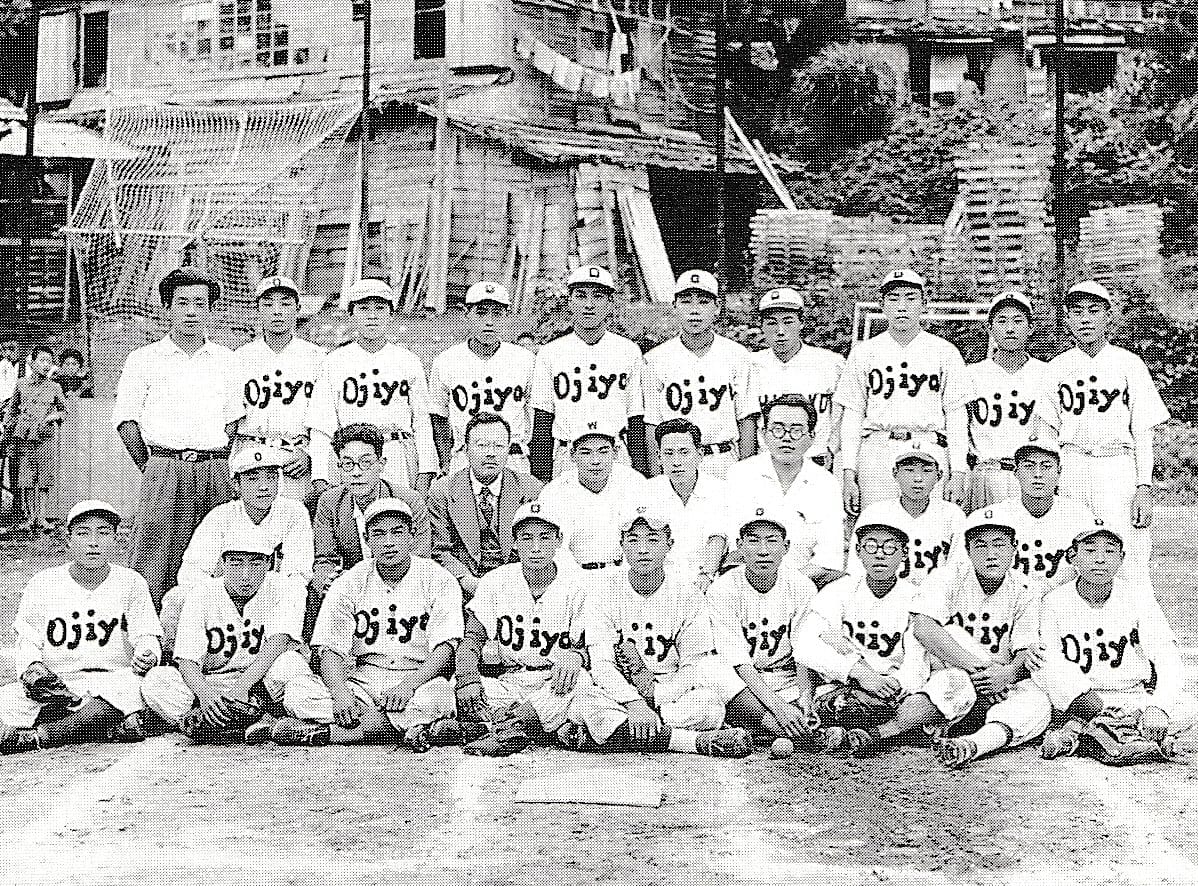

世の中は大学野球を中心に、野球熱が昇りつめているときです。そして現在の夏の甲子園大会、全国中等学校優勝野球大会が始まったのは大正4年(1915)ですから、野球熱の高まりとともにわが小千谷高校野球部は誕生したことになります。ユニフォームの胸文字はFUNAOKA,SYURYOを経てOJIYAへ。 さて、旧制中学時代に語るべき戦績は、残念ながら定かに残っておりません。ただ野球 部を卒業してから輝かしい光を放った人物たちをここに書き記しておきたいと思います。

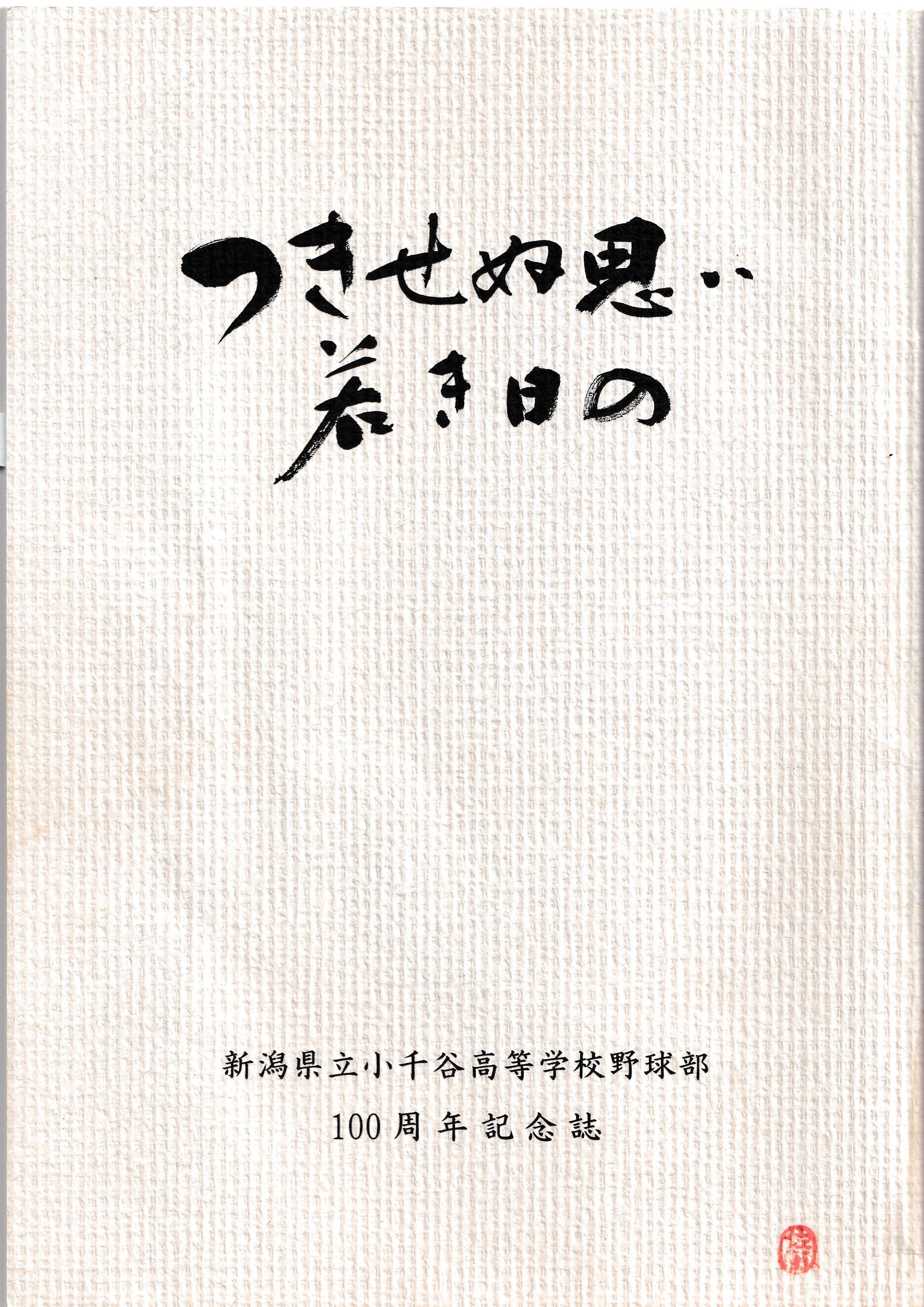

・池田恒雄(旧制中学23回卒(昭和4年・1929))

ベースボール・マガジン社を創設し、平成元年野球殿堂入りを果たす。

・久保田泰二(旧制中学25回卒 (昭和6年・1931))

東京大学のエースとして活躍、神宮球場で6勝を達成。

・金子鋭(旧制中学11回卒(大正6年・1917))

野球部卒ではないが、二度のプロ野球コミッショナーにつき、世を騒がした江川騒動を裁く。(中学時代はテニスに興じたと本人の弁)

ここからは新潟県立小千谷高等学校野球部が出した100周年記念誌『つきせぬ思い若き日の』から、戦後の動きを抜粋してみたいと思います。まずは昭和24年、再生野球部の黎明期に活躍した若月諄一さんの回顧です。

◆予算6千円◆『昭和19年3月、薭生国民学校(現在の東小千谷小学校)卒業。4月、新潟県立小千谷中学校入学。5年生2学級。太平洋戦争の末期でスポーツは禁止、運動部は活動していませんでした。武道としてけんかのような柔道、剣道があったこと。三八式陸軍歩兵銃が百丁ほどあって、「捧げつつ」、ほふく前進、行進など軍事教練があったこと。滑空部があって、グライダーを両翼、胴体、三分割して小粟田原飛行場まで運んだこと。12歳の少年兵さながらでした。戦争の悲惨さを後世に伝えたく、敢えて書きました』(中略)

『終戦後の変わりようはすさまじく、禁止、抑制されていたスポーツ、中でも軟式野球の復旧は目を見張るものがありました。各町内、各職場、職業別にいろいろなチームができました。私たちも一学年先輩と、軟式野球同好会チームとしてスタートしました。ユニフォームの胸マークは、船岡山の西麓に因んでSYURYO(舟陵)のゴシック体でした。背番号はついておりません。(中略)学校当局から正式に運動部として認められ、予算が付いたのは昭和24年度からでした。2年後輩の名捕手・田中達夫さん(高2回)の著書『すべてはキャッチボールから始まった』によりますと、『予算は年度六千円』 戦績と呼べれるほどのものはなく、中越大会では対三条実業戦コールド負け.....連敗を続け、最終戦対十日町高に勝った一勝のみ.....とあります。(中略)夏の全国大会に出場できるのは長野、新潟二県で一校でした。魚沼地方の男子校は六日町、十日町、十日町実業と小千谷の計四校、県全部でも二十校くらいでした。

ベースボール・マガジン社の創業者・池田恒雄さん(中23回卒)には 物心両面でお世話になりました。池田さんのご厚意で、明治大学元監督の八十川胖さんや、戦争前プロ野球イーグルスで活躍された、早稲田大学OB・高須清さんに来ていただき、ゴロのとり方、フットワークなどを教わりました。(後略)』若月さんは、のちにベースボール・マガジン社に入社いたします。

◆バット1本の戦い◆次はわが町・横町のヒーロー田中達夫さんの登場です。この人は県下に名だたる名捕手で、遠投優に100メートルを超え、南海からスカウトに来たと言われるつわものです。親父さんが「プロ野球なんかで飯が食えるか」とスカウトを相手にせず、プロ入りは消えてしまいましたが、南海入りしていれば、その後の野村克也の姿はなかったものと思われます。きっと歴史は変わっていたと思われます。その彼の昭和26年の青春物語です。 『昭和22年、小千谷高校運動部は復活した。バスケット、バレーボール、卓球、テニスの球技に、スキー、陸上部も復活。球場のなかった野球部は一歩遅れたが、当時町中にあふれるように広がった野球熱は、その復活を見送ることを許さず、翌23年に正式に発足している。(中略)その頃の谷高野球部の環境は、豊かな現在からは想像もできないようなすさまじいものであった。まずグラウンド(上ノ山校舎)の使用は、一週間のうち3日間に制限され、予算は創部時6,000円。2、3年目でそれぞれ3万円。私が主将になったときの最初の役は、予算不足をどうして補うかであった。郵便局の年賀状仕分け、映画の切符売り、魚沼トラックの雪下ろし、信濃川発電工事の手伝いまで、チーム一丸となってやったものである。

私たち(昭和26年シーズン)の成績は誇れるほどのものはないが、復活創部後初めて県の8強入りを果たし、新発田市営球場での県大会に出場した。・・・・・とても信じていただけないだろうが、そのときは使えるバットは一本しかなかった・・・・・。野球部で一緒だった仲間の中から新野昭治(25年卒・東海大教授)、小出弘(26年卒・小千谷市長)をはじめ、会社社長や役員が輩出した。成長期の日本が基盤にあったとしても、野球部の苦労体験が大いに影響したと思わずにはいられない。(後略)』

◆ダメ! グラウンド1周◆昭和27年のシーズンを駆け抜けた長井健三さんは、のちにベースボール・マガジン社に入りますが、生真面目そのものの人でした。当時を振り返ります。

『昭和26年には西校舎と東校舎は現在の東校舎に統合、グラウンドは隣接する薭生小学校を利用させていただくことになった。 経済面では部費予算が少なく、不足していた。先輩に「明日までボールを縫いなおしてこい」と擦り切れたボールの修理を命じられたこともあった。 映画館・明治座の「娼婦マノン」前売り入場券の販売(1枚10円の手数料)や、魚沼トラック会社の大屋根の雪下ろし作業で稼いだこともあった。 また、小千谷郵便局の年賀郵便の仕分け作業を野球部が年末休暇を返上して手伝ってアルバイト予算を獲得、部費の足しにした。(中略)野球部躍進で忘れてならない特筆すべきことは、26年に早稲田大学の天才打者・荒川博選手と高遠選手がコーチに来てくださったことである。野球部の大先輩であるベースボール・マガジン社池田恒雄社長のご厚意で実現した。荒川選手は後に世界のホームラン王の王貞治選手を育てた方で、教え方が実にうまかった。 監督も正式なコーチもいない、我流で練習をしていた谷高野球部は、荒川コーチにより「これが野球の練習だ」と教え込まれた。技術的な練習で自信がついた。

「全打席にホームランを打つ自信がなかったら、ゴロで鋭く内野を抜く気持ちで打 て」と教えられた。外野に打球を飛ばして、自分は「いい当たりだ」と満足していると「ダメ」と怒られた。そのたびに「グラウンド1周」を命ずる。これを繰り返す。最後は疲れ果てて、体に力が入らない。バットを短く持って軽くスイングすると、三遊間を見事に抜く打球が飛び出す。「それでよし。わかったか」荒川コーチは初めてほめる。(後略)』

◆万歳で終わった青春◆前置きが長くなりました。主役が私になるのは昭和29年夏のことです。場所は新潟の白山球場。空はあくまでも青く、球場は広く声が拡散していきます。西脇順三郎先生が作った小千谷高校の校歌が、初めてグラウンドをこだましていきます。

私は二番、ファースト。長岡の悠久山球場から場所を変えての県1回戦、相手は新潟高校です。まだ成長過程にある私の胸は、ドキドキと高まっていました。それは試合の流れを決めるシーンであったことは確かでした。が、相手の打者がだれで、何回だったか、いまや90歳前の私にはもう思い出すことはできませんが、そのとき「カーン」という高い音が鳴り響きました。ボールはライト方向に飛んできます。「バックバック」と私は叫びましたが、あろうことかライトの選手はボールを見ながら前進してきます。「バックだ!」と声を荒げてももう間に合いません。万歳してボールは外野をどんどん転がっていきます。どこまで転がっていったか、もはや記憶はありません。

5対0。私の夏は終わりました。谷高野球部107年の歴史の1年ですが、土日もなく毎日夜遅くま で練習した日々。昼休みは糸の切れたボールを縫うのに使い、何よりも情けなかったのは、グラウンドがなかったことでした。隣の薭生小学校のいびつなグラウンドを借りての練習は、ライトフライを万歳したエラーを怒れないものでした。 なにしろベースからライト方向は50メートルもありません。レフト方向には優に100メートル以上ありますが、ライトフライの練習はできなかったのです。おまけにライトは1年生が守っていました。 部活は過渡期でした。アメリカに負けたことにより、軍国主義的教育はすべて否定され、先輩だからといって威張るものもなく、後輩だからといってへつらうものもいません。いじめもリンチもなく、楽しい部活といえました。

ただ、ベースボール・マガジン社の池田恒雄社長が派遣してくれるコーチには、目を覚まされる思いをしました。私のときは荒川博選手、高遠選手が指導に当たってくれましたが、のちに王貞治選手を育てた荒川さんの言葉は、まだ私の脳裏に残っています。 「何のために練習するか、それはただ一つ、勝つためだ。勝つ方法を身につけるために行なうのが練習だ!」

私たちの目標は、県下でベスト4になることでしたが、至難の業でした。万歳してライトを超えていったボールを、いずれ後輩が拾って名誉を挽回してくれることを期待して、筆を置くことにします。

| 1 目﨑徳衛先生の評伝出版記念会へのお誘い | 堀澤祖門 | 旧制中学41回卒 |

|---|---|---|

| 2 実録・小千谷高校野球部物語 | 上村敬介 | 高5回卒 |

| 3 一度だけの句会 | 平澤邦夫 | 高10回卒 |

| 4 オペラを小千谷で今秋予定(小千谷新聞掲載) | 品田広希 | 高58回卒 |

| 5 俳句と短歌 | 小山雄一、 佐藤弘吉 |

高13回卒、高11回卒 |