高橋正明著

「小千谷の亜聖 目﨑徳衛先生 その青春の事績」

出版記念会について

さて、ご存じとは思いますが、昨年の8月に高橋正明さんが毎年研究していた目﨑先生の青年期に関する論文がついに出版されました。「小千谷の亜聖」という言葉に誰もが驚いたと想いますが高橋氏によると「小千谷市内では詩人の西脇順三郎先生は聖人視され、(中略)中国では孔子は聖人、孟子はそれに次ぐ亜聖という。筆者の意識では西脇先生は小千谷市の聖人、目﨑徳衛先生はそれに次ぐ「亜聖」とお呼びしたい」と述べていることから理解できよう。

私はこの本を読んで内容の素晴らしさに感動した。先生の少年期・青年期の事績を確かな文献によって実に克明に文章化されている。例えば旧制小千谷中学時代の生徒会誌「北辰」を各年に取り上げ、先生の文章を取り上げた後、その内容を時代背景を詳説したうえで克明に解説してゆく。 これは金沢の第四高等学校の文芸誌「北辰会雑誌」でも同様に克明に探求されていく。特に私達にとって重要なのは先生が東大史学部に在学中、一介の学生の身分で寄稿が許されたという「史学雑誌」での夢の論文が克明に取り上げられて解説されていることである。

私もこの本を先生の後継者・佐藤弘吉氏から頂戴して読ませて貰ったが、この名高い夢の論文に出逢ってほとほと感激した。結核の病気中のしかも戦争中の先生にこんな溢れるような探究心があったことに感動したのである。先生の著作は何十冊とあるが、この「史学雑誌」に載った論文はどこにもない。まさに「夢の論文」であったのである。その中身も高橋氏が克明に分析し解説してくれている。

さて、高橋氏と連絡した上で知ったことだが、高橋氏はこの本を100冊印刷して、その大部分を佐藤氏に送ったそうである。私達はそれを佐藤氏から戴いた訳である。私はこの本を熟読した上で考えた。この本は先生のいわば知られざる青少年期を一人の真摯な研究者によって初めて描き出されたまことに貴重な本であると。この本を100冊程度にとどめておくのは誠に勿体ない。そこで、高橋氏と増刷について話し合った。せめて500冊は増刷したいと。そこで思ったことは、高橋氏が言うように目﨑先生は、西脇順三郎に次ぐ小千谷の「亜聖」である。

ところで小千谷市には名誉市民という称号があるが、西脇氏以来名誉市民に推戴された人が少ない。手元に「小千谷高等学校百年史」という大冊があるので調べると、昭和39年に最初の名誉市民として西脇順三郎氏が載り、次に昭和44年に金子鋭氏が名誉市民として載っている。金子氏は富士銀行の名頭取として有名で、とくにプロ野球コミッショナーとして昭和53年の江川問題を解決した人として知られる。同じ昭和44年に佐藤弥太郎氏が名誉市民となっている。西脇氏より5歳の年長で、東大から請われて京大に移り、日本には珍しい森林経理学という分野を開拓された。個人的に言えば私の京大時代の保護者でもあった。数えるとこの3人だけであった。私は目﨑先生こそ名誉市民となるべきだと考え、関係者に質してみると、没後であっても称号授与に問題はないが、小千谷市民の殆どが賛成されなければならないとのことであった。先生の業績は殆どが在京中のことで小千谷市民には直接関係がない。小千谷市民における認知度が低い。これが障碍であると。

そこで考えた。それならば今度印刷する本の500冊を有効に使うことで解決できると。そのために5月18日に小千谷市で盛大に出版記念会を開いて多くの関係者に集まって貰いたい。その時、500冊の大部分を小千谷市民に贈呈し、先生のことを今からでも認知して貰い、後日、改めて小千谷市長に名誉市民の称号を正式に申請すれば良いではないかと。そのために先ずこの記念会の発起人が必要なので、われこそは先生の門下なり」と自認する方々に是非発起人になって頂きたいのです。日時は、5月18日(日)の午前11時から。場所などは現地の当事者にお願いしているところです。以上、記念会の趣旨を詳しく述べましたが、何卒この趣旨にご賛同頂きたく趣意書をお届けする次第です。

令和7年1月吉日

提案者 堀澤 祖門 拝記

著者高橋正明先生は東京での学生時代、目﨑徳衛先生の学外講座(昭和55年12月から翌年の2月の計12回)を受講され、大変感銘を受けた。大学卒業後に新潟県で公立高校の国語科の先生となってからも目﨑徳衛の著書を探して良く読まれた。そんな先生が奇しくも小千谷高校に赴任をされて2年目、高校の書庫に眠っていた旧制小千谷中学時代の資料を発見した。中に目﨑徳衛在学時代の生徒会誌「北辰」計5冊があり徳衛の1年生から5年生に及ぶ文章類を多数見つけた。それが新潟県高等学校教育研究誌「国語研究」の中での「目﨑徳衛先生の少年時代」のスタートとなった。冊子として約2年に1回のペースで3回続いて転勤となり、他校で3回の計6回続いた。次に先生は「目﨑徳衛先生の青年時代」に進まれ、旧制高校時代の資料を求めて金沢にまで足を運ばれて4回、さらに旧制東京帝大時代の資料を追って上京され5回と合計9回続いた。先生は常に原典に基づいて執筆していてこの先生の執筆姿勢に感動した周囲の関係者が是非本にまとめて欲しいと要望されて完成に至ったのである。

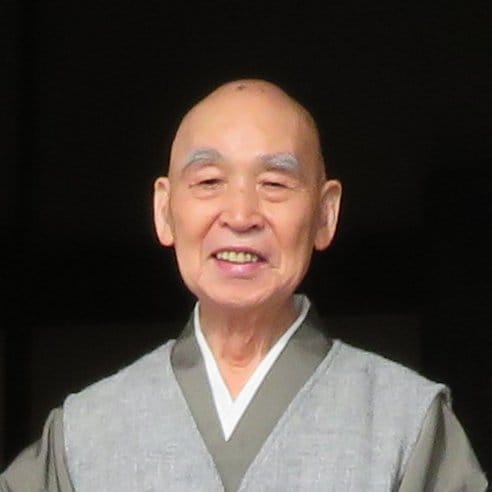

堀澤祖門師は常々自分は目﨑徳衛先生の一番弟子である、と公言しておられる。現在95歳、天台宗の中で4人しかいない探題大僧正のお一人である。いつ天台座主になられても不思議ではない存在の方である。そんな堀澤祖門師が最後の仕事だと言って、佐藤吉昭会長や私にも協力者を募るよう強く要請して来られたのである。私達もその熱意に圧倒され、何とかお手伝いをしたいと心底思っている。堀澤祖門師はコロナ禍の前は小千谷に毎年のように通われていたから小千谷にも馴染みの人やフアンが沢山おいでであるが、他にも聖心女子大の目﨑徳衛ゼミの教え子にもフアンが多い。「今年は目﨑徳衛先生没後25年」の年だからとお手伝いをさせて欲しいという人が増えている。既に相当な人数になったと言うから、凄いことだと思う。堀澤祖門師は500冊を追加発注されている。このホームページを読まれた方々の中で自分も是非この本を読んでみたい、また協力をしたいという方がおいでの節は、東京舟陵会の佐藤吉昭会長と私が仲立ちを致しますので遠慮無くお申し出下さい。(佐藤弘吉記)

研究者としての

目﨑徳衛先生の業績紹介

| 和暦 (西暦) 年齢 |

業績等 |

|---|---|

| 昭和28年 (1953) 32歳 |

2月日赤長岡病院にて左肺上葉切除手術。3月胸郭整形手術。病床にて俳句雑誌「花守」創刊。 (以後、平成10年(1998)6月に終刊するまで続く。多くの俳人を輩出する。) |

| 昭和36年 (1961) 40歳 |

[小千谷高校勤務]『紀貫之』(吉川弘文館・人物叢書)刊行。 本書が今日の教育現場での評価を決定づける復権の書となる。 高校教諭の執筆であることが国文学・歴史学の学会において大学教授たちの耳目を引く。 |

| 昭和37年 (1962) 41歳 |

[長岡高専勤務]『小千谷高等学校六拾年史』刊行。 本書は小千谷高校を語る上で不可欠、必読の書となる。 |

| 昭和40年 (1965) 44歳 |

文部省教科書調査官に転任。 |

| 昭和42年 (1967) 46歳 |

10月 小千谷小学校が公立学校として日本一古い歴史を持つ学校であることを考証する。[小千谷小学校のあゆみ] |

| 昭和43年 (1968) 47歳 |

11月 単著『平安文化史論』刊行。 |

| 昭和44年 (1969) 48歳 |

1月 共編『小千谷市史』上巻刊行。 |

| 昭和48年 (1973) 52歳 |

4月 聖心女子大教授となる。 |

| 昭和50年 (1975) 54歳 |

9月 小千谷西高等学校にて講演「さまざまな生き方」。 先生はその生涯にわたり高校、大学、市民講座などでの講演を多数行っている。 また雑誌対談、テレビやラジオなどでの出演により、広く分化史の啓蒙活動を行っている。 |

| 昭和54年 (1979) 58歳 |

11月 『西行の思想史的研究』を上梓され第一回角川源義賞受賞。 |

| 昭和55年 (1980) 59歳 |

前著により東京大学より文学博士の学位を授与される。 |

| 昭和62年 (1987) 66歳 |

光孝天皇1100年祭に当たり、昭和天皇にご進講。 (昭和天皇は直後に病臥。期せずして天皇の生涯最後のご進講者となる。草稿は『貴族社会と古典文化』所収。) |

| 平成元年 (1989) 68歳 |

共編『大歳時記』(Ⅰ~Ⅳ・集英社)刊行。 |

| 平成7年 (1995) 74歳 |

『南城三餘集私抄』で第三回やまなし文学賞受賞。本書は目﨑徳衛氏の高祖父である藍沢南城研究の必読書となっている。 |

| 平成10年 (1998) 77歳 |

句誌『花守』通巻535号をもって終刊。 |

| 平成12年 (2000) 79歳 |

6月13日逝去。 |

| 没後 平成13年3月 旧蔵書訳6000冊を小千谷市立図書館(現ホントカ)に寄贈。 (やがて平成15年「目﨑文庫」として開設。) 平成17年 『百人一首の作者たち』が角川ソフィアで復刊。 令和3年『平安王朝』が講談社学術文庫で復刊。 令和6年に刊行の寺沢行忠著『西行』(新潮選書)において、目﨑氏の学説は前後4回にわたって紹介されている。近時の研究者の名前は見当らない。根強い学説の支持がうかがえる。以上 |

| 1 目﨑徳衛先生の評伝出版記念会へのお誘い | 堀澤祖門 | 旧制中学41回卒 |

|---|---|---|

| 2 実録・小千谷高校野球部物語 | 上村敬介 | 高5回卒 |

| 3 一度だけの句会 | 平澤邦夫 | 高10回卒 |

| 4 オペラを小千谷で今秋予定(小千谷新聞掲載) | 品田広希 | 高58回卒 |

| 5 俳句と短歌 | 小山雄一、 佐藤弘吉 |

高13回卒、高11回卒 |